小泉首相(当時)が「知的財産立国」を宣言したのは2002年。すでに8年前のことになる。変化の激しい現代社会で8年というのは相当に長い歳月だ。一言で言えばもはや「昔」のことであり、一般の企業であっても8年もの長期に亘り、戦略やポリシーを見直さない企業はないだろう。

本稿の結論を先に述べよう。「知的財産立国というスローガンの役目は終わった。これからの日本は『知的資源立国』を宣言し、それに向かって進むべきだ。」

「知的財産立国」という言葉の欠陥と弊害

「知的財産立国」とは、2002年7月3日の知的財産戦略大綱によれば、「発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにし、ものづくりに加えて、技術、デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すなわち無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちされた国家戦略」である、という。

ここでは「我が国経済・社会の再活性化」という最終的な目的と、「無形資産の創造を産業の基盤に据える」という手段が挙げられており、それぞれについては全く異論なく賛成である。しかしながら、ここで目的と手段の具体的な「因果関係」が明確にされていなかった点に当時は想定できなかった問題の根源があったと考えている。つまり、「無形資産の創造を産業の基盤に据える」とその結果としてなぜ「我が国経済・社会の再活性化」が図られるのか、その基本的な「経済的」仕組みについては触れられていなかったのだ。

「創作」に対して独占排他権が付与されるのは創作行為に対する一種のインセンティブとなり、新たなコンテンツの創作や発明が奨励される面があるのは事実であり、それが知的財産法の存在意義と一般に言われている。例えば、発明やコンテンツなどの無形資産を独占排他的に活用することで事業的に成功し、あるいは他人に利用許諾することでライセンスフィーを受け取る図式が分かりやすい例だろう。このように独占排他によって経済的利益を得られるからこそまた新たな発明やコンテンツの創作をしようという意欲が涌くという訳である。

ところが、考えて頂きたいのは、ミクロではなくマクロの視点である。例えば日本のある電機メーカーの発明を利用するために、日本の他のメーカーがライセンスフィーを支払った場合、どれほど「我が国の富」を増大させたことになるのだろうか。

我が国の「技術」力、あるいは漫画やアニメなどで「クールジャパン」といった日本人の生み出したアイデアやコンテンツのような「知的財産」の力は諸外国から高く評価されてきた。

この時点で既にお気づきと思うが、「無形資産の創造」が「我が国の富」を明確に増大させる最も典型的な場面は、日本の技術やコンテンツという無形資産を外国で確立し、日本以外の諸外国で活用するケース、すなわち日本企業が現地の外国企業との競争を制してその国で独占排他的にビジネスを行ったり、外国企業からライセンスフィーが日本にもたらされる場合なのである。つまり、「無形資産の創造」と「我が国経済・社会の再活性化」が直結する最も明確な因果関係があるのは、日本の無形資産の「海外への流通」、言い方を換えれば「輸出」の場面なのだ。

国内企業同士でライセンスフィーを支払いあってもそれ自体で「我が国の富」を増大させる効果はさほど大きなものではない。「日本」というマクロの視点で見れば、右手から左手に移動させる行為に相当するからだ。すなわち、あくまでも日本企業が外国企業から「外貨を得る」という「無形資産の輸出」こそ、先に述べた「知的財産立国」の目的と手段が最も明確につながるのだ。

このように、従来のスローガンでは「無形資産の輸出」という意識が乏しく、それがこのスローガンの「隠れた瑕疵」であったと考える。その結果、国内市場のみを視野においた「対内的」政策が中心になり、むしろより必要な海外市場や外貨獲得に向けた対外的政策に重点がおかれてこなかった。このような国内の「知的財産立国」の実現に向けた法改正の象徴的な例として2005年の「知的財産高等裁判所」の設置が挙げられる。

しかしながら、この「知的財産高等裁判所」の設置が、「我が国経済・社会の再活性化」とどのような因果関係、あるいは経済的なつながりがあるのかは必ずしも明らかではない。無論、「知的財産立国」を目指す日本という印象を国内外に植えつけたという「看板」的な意義はあったと評価できるものの、現実に日本の富をどの程度増大させているのかという意味ではその寄与度は必ずしも明らかではないのだ。これ以外の国内法改正もその意味で同様のものが多い。つまり、根本的問題として「日本の富」をどの程度まで増大させる結果を生み出すのか必ずしもはっきりしない「国内」政策に重点が偏り過ぎていたのである。

「知的資源」

日本は島国であり、また輸出できる天然資源はほとんどない国である。少子・高齢化によって国内需要に良い見通しが乏しい中、やはり「輸出」できる何らかの資源があればそれに越したことはない。

「資源」という言葉は英語ではresourceに相当し、辞典を見ると、a supply of something that a country has and can use , especially to increase its wealth と書かれている。これを日本語にすれば「特に国富を増大させるために、国が保有し、かつ利用できる供給物」とでも訳すことができよう。ここでは、「特に国富を増大するため」という目的の文言が重要である。

周知のように、多くの中東諸国は石油を産出する国であり、石油という天然の資源によって国が支えられ、かつそれを外国に輸出することで国を豊かにしている。

先のresourceの定義もおそらくこのような天然資源を暗に想定していると考えられる。

では、天然資源に恵まれた国以外、特にわが国のような国にそのような「資源」はないのかという視点でみれば、まさにわが国の持つ技術力やコンテンツなどの「知的財産」はわが国の「資源」と捉えることができ、またそれをそのような技術力やコンテンツを持たない外国に「輸出」することが可能である。

例えば、ある日本企業が最先端技術を開発したとする。これを東南アジア等の外国において「権利」として確立し、現地で独占排他的に事業を行うことで利益を上げ、あるいは当該技術を利用したい外国の企業にライセンスすれば、対価(外貨)を得ることができる。また、日本の生み出したアニメについて米国や欧州の市場で事業的・興行的に成功した場合も同様である。日本の企業が外国から外貨を得ることでわが国の富が増大することは明らかであろう。まさに、石油国が、自国の石油を輸出して国富とする図式と同じである。

なお、「知的財産」と「知的資源」は実体としてはほぼ同じ内容を指している。違いは、前者は主として法律上の概念であるのに対し、後者の知的資源はより経済的概念に近く、海外への「輸出」対象であることに力点が置かれているところが異なる。

知的資源と天然資源の違い

これまで知的資源を海外に輸出する対象として捉え、いわば天然資源のアナロジーとして見てきたが、当然のことながら重要な相違点がいくつかあり、それを踏まえる必要がある。

まず、知的資源にとって優位性のある相違点をあげれば、それは天然資源が有限であるのに対し、知的資源は無限であるという点である。

例えば、石油は将来的に枯渇すると考えられているが、知的資源というのは、人間が思考をやめない限り、新たに生み出されるものであるから理論的には無限である。その意味において、日本が知的資源を重視し、良質の知的資源を今後も産出できれば、日本は知的資源に関して世界一の資源大国となることも可能である。

他方、知的資源にとって最も悩ましく、また「脆さ」を象徴する相違点がある。それは天然資源が有体物であるのに対し、知的資源は無体物であり、究極的には単なる「情報」という点である。例えば、石油を他国から盗むことは容易ではないが、インターネットが発達し、一瞬にして情報が世界を飛び回る情報化社会にあって、知的資源は盗まれやすく、しかも一度盗まれると回収するのはほぼ不可能という難点がある。

「知的資源立国」の実現に必要な国家の姿勢

天然資源の場合、例えば石油産出国が、自国が産出し、備蓄している石油が外国に盗まれ、あるいは外国に「流出」していることが分かれば大騒ぎとなるはずだが、幸いなことに有体物の石油の場合にはそのようなことは一般には生じない。つまり、天然資源は排他的な管理が容易であるがためにその国の資源足りうるのだ。

ところが、知的資源の場合、その排他的管理は容易ではない。例えば、営業秘密であれば、その本質は情報であるから、人あるいは書類、場合によってはインターネットを通じて容易に海外に流出したり、盗まれうる。

しかも、それが特許権のような技術的情報の場合、権利は各国毎の権利とされており、かつ情報は権利を最終的に付与するか否かに関わらず原則として一般に公開されることになっていることから、最終的にその情報が「知的資源」として認められるかは、国家がその情報の排他的支配に対して権利を認め、かつその権利侵害(つまり、情報の盗用)に対して国家として権利行使を認めるかどうか次第である。

例えば、日本の最先端の環境技術という「知的資源」がある外国で権利を認められなかったり、あるいはその国で権利は認めたとしても、侵害者(盗用者)に対して取締りしないで見過ごせば、情報そのものは既にその外国に公開されているため、結局、日本の「知的資源」が国外に流出(少なくともその国では自由に利用可能な技術となる)したのと同様となる。

すなわち、知的資源の場合、特に特許のような産業財産権は日本にだけ出願して外国に出願しない場合、知的資源を最初から国外に「流出」していることとほとんど同じことである。また仮に外国で権利を持っている場合でも、権利行使(エンフォースメント)が認められなければ、結局は知的資源が「流出」することになるのだ。したがって、大前提として権利を取得するために外国出願することが大前提となる。

また、コンテンツの著作権の場合、米国のように登録によって一定の法律効果が認められている国以外では申請手続は原則必要ないものの、日本のアニメなどは映画館内で違法に撮影されたものが極めて短期間に海外に「流出」してしまっているのが実情であり、この分野では諸外国における権利行使が専らの問題となる。

以上より、「知的資源立国」とはどのような国かが自ずと明らかになってくる。すなわち、「知的資源立国」というのは、知的資源の国外への流出を最小化し、輸出を最大化することで国富を増大させることを目標とする国家と定義できよう。ただし、ここでいう「輸出」には、国内で発明やコンテンツを「完成」させてそれを「完成品」としてそのままの形で外国に送り出す、という狭い意味ではない。日本企業の外国の研究所での発明等を活用することもここでいう「輸出」に含まれ、また日本企業と外国企業との共同研究や共同事業も含まれる。すなわち、要は「外貨を得る」行為全般がここでいう無形資産特有の「輸出」なのであり、日本企業の「知的財産」を活用した海外事業収入及び外国企業からのライセンス収入の獲得ように、日本(国民又は企業)が創出した「知的財産」を活用して国富を増大させる行為を全て含めた概念である。

この観点から米国を見てみると、米国は諸外国において米国の知的財産権が守られているかどうかについて極めて関心が高く、知的財産権を守っていない国に対して外交的に圧力をかけるという政策を執って来た。知的財産権保護が不備な国への制裁措置を定めたスペシャル301条がその象徴であり、必要に応じて二国間交渉も行ってきている。また、最近では中国を優先監視国の筆頭として公然と批判してもいる。このような意味において、米国は「知的資源立国」の先駆けとも言えよう。

ところが、日本はどうであろうか。アジア諸国における知的財産権の保護が不十分な国に対して米国並みの断固たる外交的措置は全く見られないのが実情だ。

「日本は特許大国である。」は本当か

「日本は特許大国である。」という言葉を聞いたことがある人は多いであろう。2008年の特許データでは、米国人の米国出願が約23万件であったのに対し、日本人の日本出願は約33万件で国内出願数としては世界一であった。「特許大国」というときのその定義は何であろうか。特許を出願した数が多い国=特許大国、というのが常識的な定義であろう。その意味では日本は「特許大国」として既に「知的資源」が豊富な国のように見える。

しかし、前述したように特許出願された内容は原則として全て公開されることになっているため、国内出願だけして外国に出願をせずに外国で権利を取得しなかった先端技術、知的資源は全て、諸外国では何の対価もなく利用可能なものとして国外に「流出」していることになる。このような「流出率」という視点はこれまでほとんど議論されてこなかった。

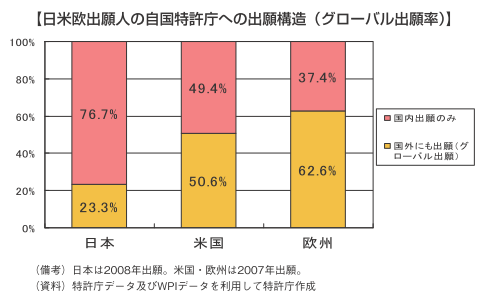

この観点で特許行政年次報告書2010年度版を見てみると、2008年には日本国内から前述した通り国内出願数として世界一となる約33万件の特許が日本に出願されているが、そのうち国内出願だけして外国出願しなかった76.7%の知的資源は国外では自由利用可能な技術として流出したと見ることができる。もちろん各国とも自国への出願を基本と考えるため外国出願の数が国内出願の数よりも少ないのは当然である。そうであるにしても、年間で約25万件もの知的資源を外国へ流出させているのは群を抜いて世界一の数である。日本は「特許大国」でありながら、実は世界で一番の「知的資源流出大国」でもあったのだ。

すなわち、知的資源立国を目指す場合、知的資源の国外流出を最小化し、外国での権利化を志向することになるため、自国の知的資源を自国に出願するのみでなく他国にも出願する比率、すなわち「グローバル出願比率」が重要な指標の一つとなる。この指標が、米国50.6%、欧州(EPO加盟国)62.6%であるのに対し、日本は何と23.3%に留まるのである。

このように、現状の日本の状況は、知的資源の国外流出を最小化し、外国での権利化と外国からの収益を重視する「知的資源立国」の理想にはほど遠い現実が数字から明らかになっている。

他方、コンテンツの分野について見れば、経済産業省「コンテンツ産業の成長戦略に関する研究会」が今年5月にまとめた報告書によると、日本のコンテンツ産業の現在の国内外売上高15兆円のうち、海外は0.7兆円であり、海外売上高比率は4.7%に留まる。「輸出」という視点で見る限り、「クールジャパン」のクールは実は「お寒い」という意味かと思えるような状況にある。

たかがスローガン。されどスローガン

「知的財産立国」というスローガンは日本国民に対し、日本にとっての「知的財産」の重要性を啓発・普及するという意義、国内の知的財産法制の整備・見直し、という点において画期的な成果をもたらした。

しかしながら、現時点で実現できたのは「知的財産に関する国内的法的保護が万全な国」に留まり、「知的財産によって国富を着実に増大させている国」、とは言えない状況である。すなわち、これからは「知的財産」に関する政策の内外比重を変え、対外的政策に重点を置くべきである。

そこで、この機会に「知的財産立国」というスローガンを一歩先に進めて「知的資源立国」に変えてはどうだろうか。これは単に「知的財産立国」のグローバル化に過ぎない、という批判もあろうが、グローバルな「知的財産立国」を目指そう、というスローガンよりも「知的資源立国」というスローガンの方が、「知的財産を一種の資源として外国に輸出して国富を増強する」というイメージが涌きやすく、国民にとって明確で分かりやすい目標と言えないだろうか。

「知的資源立国」の政策例

最後に、「知的資源立国」を目指す場合の具体的な政策例を掲げておく。

まず、第一に、諸外国における無断流用に対して訴訟をしてそれを阻止したり、諸外国の企業からライセンス料を得たりするという権利行使(エンフォースメント)ができなければ「知的資源」は絵に描いた餅である。したがって、模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の交渉等を含めて外交政策を強化し、知的財産権の侵害国に対して毅然とした態度で臨むことが必要となろう。

次に、諸外国で権利行使するには日本企業等が知的財産権を諸外国で取得することが前提となるため、諸外国で権利を取得する際の障害と考えられるものを除去する政策が考えられる。具体的には、日本で特許可能と判断された発明を有する出願について、外国で早期審査が受けられる特許審査ハイウェイは有効な政策であり、さらに強化すべきである。また、日本貿易振興機構(JETRO)が行ってきたように、外国出願の金銭面での支援策を今まで以上に強化する、あるいは諸外国における情報収集と諸外国における権利行使をサポートする体制の強化である。また、コンテンツ分野では本年6月に設置された「クールジャパン室」のような海外進出支援の取り組みを強化する必要がある。

更には、国内企業等が「産出」した知的資源が諸外国にただ「流出」するのを避けるため、優れた「技術」や「コンテンツ」であるにも関わらず外国市場に関心のない日本企業等から国がその外国に関する権利のみを買い取り(あるいは無償で譲り受け)、諸外国に対する国有財産として権利を保有し、それを利用するという今まででは考えられなかったような政策案も視野に入ってくるであろう。

このように「知的資源立国」という明確かつ分かりやすいスローガンは様々な新たな政策オプションを生み出していくであろう。そしてその効果として、島国日本のこれまでの内向きがちの目線を外向きに変え、更に天然資源に乏しい日本が、「資源大国」となって世界をリードするための一助となる、と確信している。