エネルギー需給の今から将来を考える

こちらのページは、2011年4月8日に行なわれた、東京大学生産技術研究所オムニバスレクチャー「東日本大震災をどのように理解するか、いまなにをなすべきか」にて、同研究所エネルギー工学連携研究センターの荻本 和彦特任教授(荻本和彦研究室ホームページ)・岩船 由美子准教授(岩船由美子研究室ホームページ)が使用した発表資料、「エネルギー需給の今から将来を考える - 震災からの回復,供給セキュリティの観点を含めて -」を元に作成いたしました。

1. 震災で電力供給に何が起こったか?

2. 既に何が行われているか? −連系線の活用、他社から応援、計画停電

3. 今後何が起こるのか? −供給サイド、需要サイド ※4/1現在の内容

4. 何をすべきか? −需給ギャップの解消、方針の策定

5. 短期的取り組みは? −できないこと・できること、電力使用状況、節電方法・効果

6. 中長期的取り組みは? −最大範囲で最適化

7. シナリオ選択のインパクト ※6/21追加

8. エネルギーインテグレーション ※6/21追加

1. 震災で電力供給に何が起こったか?

千葉以北の太平洋沿岸を中心とする火力・原子力電源が揺れと津波により停止、大きな設備被害

| 東北系統では | |

|---|---|

| 八戸 仙台 新仙台 原町 新地(共) |

25万kW 44万kW 95万kW 200万kW 200万kW |

| 東京系統では | |

| 福島第一 福島第二 広野 勿来(共) 常陸那珂 鹿島 鹿島(共) 住金鹿島 |

470万kW 440万kW 380万kW 163万kW 100万kW 440万kW 140万kW 63万kW |

などが地震被害で停止した。 ※(共):共同火力

3/11は暖房需要の大きい冬季が終わっていない段階で、需要に対して供給力が不足

2. 既に何が行われているか? (4/1現在の内容)

※2011年4月時点での情報です

連系線の活用

他社から応援

50Hz/60Hzの境界地域にある通常60Hz運用の水力機の50Hzでの運転

| 佐久間発電所(静岡) 秋葉第一・第二・第三発電所(静岡) 御岳発電所・寝覚発電所(長野) 泰阜(やすおか)発電所(長野) | 17.5万kW(1,2号機) 13万kW 7万kW 2万kW |

| ※いずれも、供給力は水量に依存するため、記は最大値 | |

電力会社による地域内の自家発電設備など余裕のある供給力の調達(〜100万kW)

需要側での多数の自主的な電源の調達・使用 (一台あたり数kw,数十kW,数百kW)

計画停電

大停電を回避するため、毎日の需要と供給見込みのもとで、設定された地域毎により輪番で停電させる

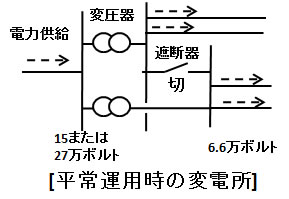

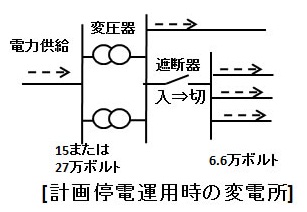

具体的にはどう操作しているか?

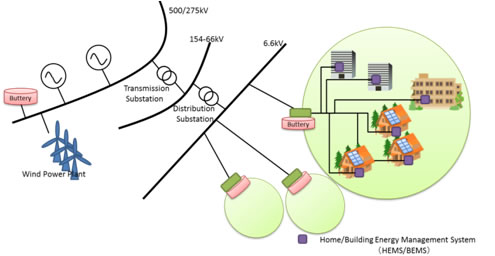

- 給電所からの操作で、275kVや154kVの超高圧変電所の66kV送電線を停止し、配電用変電所以下を停電する

- この結果、配電用変電所からの6.6kV配電線(いわゆる「電柱」)とそこから電気を受けている需要が、一括して停電となる

- 配電用変電所の受け持ち区域が、行政区分と必ずしも一致しないこと、なるべく回避する努力をするために予定通りに実施されないことなど、予見性が不足しがち

- 計画停電の継続は、交通機関、工場の操業に影響し、経済活動を大きく阻害し、在宅医療などに代表される健康への影響も大きい

- 計画停電の開始当初は、操作を確実に行うことや需給の安定化が最優先で、精一杯であったが、計画停電の実施方法の変更のアナウンスにもあるように、今後は少しずつきめ細かい運用も期待できる

- 計画停電(rolling black-out, 輪番停電と呼ぶことが多い)は欧米、発展途上国などでも行われた実績はあるが、一日数時間、限られた日数の場合がほとんどで、今回の東京・東北の場合のような期間・規模のものは稀

計画的ではない停電とは?

- 供給力が不足し、その結果通常50Hzの周波数が低下すると系統全体の崩壊を防ぐために「周波数低下保護リレー」が自動的に動作し、保護リレーの設定と周波数低下の状況の関係により、時間的、地域的に予見できない停電が発生する

- 大規模な停電により復旧に長い時間がかかるという事態も発生する

3. 今後何が起こるのか? (4/1現在の内容)

供給サイド(東京電力管内の場合)

- 火力の戦列復帰は、定期点検中、休止(長い期間停止している状態)、震災からの復旧など、それぞれの状況に応じて、1週間、1か月、数か月、長いものでは年単位の時間軸で実現

復旧のスピード:鹿島が早く、常陸那珂などが続く。個別の状況によるが、現段階では不確定要素大 - 5月に入り暖冷房需要のない期間は供給が追い付く

- 夏季には冷房需要が増加し通常では最大6000万kW程度

- 夏季に当初6500万kWを予定していた供給力は、現在停止中の原子力と復旧の終わらない火力を含め 1500万kW以上が使用できない状況

今年夏季最大需要5500万kW > 供給力4650万kW - 冬季には暖房需要が増加し、平年並みなら供給不足発生

需要サイド

需給ギャップの解消

4. 何をすべきか?

方針の策定

短期(今年・来年の夏の電力需要のピークまで)、中期(数年)、長期にやるべきことの方針を明確にする

- 短期にできないことをいくら議論し、また実施しても結果は得られない

- 緊急避難以上に、中長期的方向からはずれたことを行うのは、ムダなばかりではなく、将来への弊害も大きい

短期で実施可能なアクションプランを選択する

- 社会経済活動の破たん回避のため、まずは今夏の需給を需要・供給両面から回復し、計画停電を解消する

- 計画停電を解消した上で、原子力発電の喪失が石油火力で補っている状況の原子力1基(110万kW)あたり年間約1000億円超の国富の流出を削減する

5. 短期的取り組みは?

できないことは?

- 60Hz系からの応援の増加、50Hz系の60Hz化など周波数に関すること

(周波数変換所の増強、需要の60Hz化は短期には無理) - 新規の大規模火力などの電源の建設

(建設には数年かかる) - 太陽光発電、風力発電などの「緊急」増設

(導入は加速できるが短期的効果は限定的)

⇒135万kWの原子力を補うには電力量全体が不足する現状では約1000万kWのPVが必要

⇒需給状況が改善して昼のピークが不足する段階になれば、日射量と需要のマッチングに応じた供給力が期待できる

できることは?

- 必要な場所、必要な量の緊急の電源の新規確保

(ただし、ガスタービン発電や内燃機関エンジン発電など今夏など早期に稼働できるものに限る・経済性は良くない) - 通常使われていない非常用電源など中小の電源の活用

(ただし、総量は限定される・経済性は良くない) - 中長期目標に沿った仮設ではない恒久設備としてのPVや風力を含めた分散電源設置の加速

- 建設途上の新設電源の前倒し運開

- 生産・業務拠点の一時的な移動など需要の再配分

- 停止中の原子力の活用

揚水発電所と組合せた運用で、自らの出力以上の供給力ともなる

柏崎刈羽:2, 3, 4号炉 計330万kW

電力使用状況

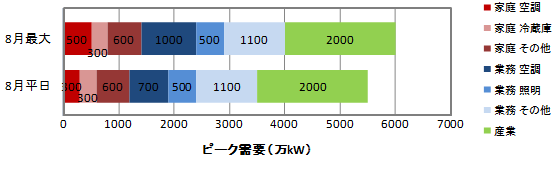

私たちはどのように電気を使っているのか?

平年夏季ピーク時(13-16時)の電力需要の内訳

家庭における夏季ピーク時の電力需要の内訳

節電の方法(1)

どのような節電を行うべきか?

計画停電を避けるとともに経済活動を維持できるように

生産量や活動量を抑制しない節電

産業部門では

- 操業の制約が避けられないものとして節電方針を決定すれば節電可能

⇒省エネ対策が既に進んだ工場などではその対応には限界がある - 夜間や週末の操業など、生産量を下げない工夫もある

⇒生産計画への影響や従業員への負担は避けられない

家庭部門・業務部門

- 一つ一つは小さくてもまとまると大きいが、現状ではこれを組織的に管理して行うことは困難であり、多くの人々の理解と協力が必要

⇒ 参加意識を高める仕組みづくりと早期の開始が必要

(例)計画停電の25区分毎に時期(5月,6月,7月,8月など)と需要状況に応じた節電目標を設定し、その達成度をリアルタイムでメディアを通して見える化する

管理しやすい分野中心の取り組みは実施の目途はついても業績への負担大

業務・家庭を含めた全分野の参加が大切

節電の方法(2)

いつ節電をすべきか?

時間に関係なく節電することが重要

- 現状では、効率の悪い古い火力発電所も最大限運転させざるを得ず、多くの燃料を消費している

- 日々消費される火力の高い燃料費は日本の誰かが負担することになる

- 現在は24時間火力発電所が稼働しているので、燃料費削減のため時間に関係なく節電することが重要

- 夜間電力の節約により、揚水発電所を運転させる電力を確保できる

夏季ピーク時間帯(13-16時)は特に重要

- 時間に関係なく、まずは痛みの少ない対策を実施し、夏季ピーク時間帯には、より積極的な節電方策を用意しておく必要がある

受身の計画停電ではなく、この積極的な節電により、

生産活動、経済活動と社会全体の安定性を確保し、

日本全体としての震災からの復興に大きく貢献できるのではないか

節電効果

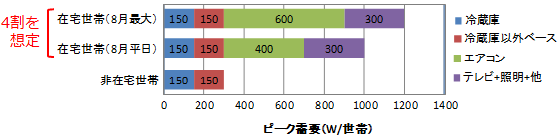

家庭部門における節電効果(対象世帯の半分が実施の場合)

| 在宅世帯 (全体の4割) | 痛みの少ない対策 | |

|---|---|---|

| エアコン冷房1℃上げる テレビ輝度調整 | 16-24万kW(40-60W/世帯) 8万kW(20W/世帯) | |

| より積極的な対策 | ||

| エアコン冷房消す テレビ消す | 160-240万kW(400-600W/世帯) 40万kW(100W/世帯) | |

| 全世帯 | 温水洗浄便座(暖房−温水消す) 炊飯器保温 冷蔵庫設定温度(中→弱)10% モデム・ルータ等の不在時OFF 局所換気扇の不在時OFF | 20-30 万kW(20-40W/世帯) 20-30 万kW(20-30W/世帯) 15万kW(15W/世帯) 10万kW(10W/世帯) 10万kW(10W/世帯) |

業務部門における節電効果

| 照明 | 3割削減 (内部負荷削減により+空調50万kWの削減効果) | 150万kW |

|---|---|---|

| 空調 | 内部負荷削減と合わせ3割削減 | 210−300万kW |

| その他の対策 | デスクトップPC→ノートPC | 10万kW |

6. 中長期的取り組みは?

- 長期間の節約は経済の沈滞と個人への負担が重く不可

- 社会経済活動の復旧が急務

| 来年夏に向けた需給バランスの回復を最優先に |

今まで積み重ねてきた長期的なエネルギー需給の議論に震災からの教訓を加え、

合意された長期的にあるべき姿に向けた取組を加速することではないか?

何をすべきか?

中期(1〜5年)長期(10〜20年)レンジでの対応策例

- <供給サイド>

- 震災からの教訓を含めたセキュリティに関する総合的な検討

- 50/60Hz間の周波数変換所と必要な送電線の増強

- 50/60Hzにまたがる揚水発電所の新設(例:新豊根揚水)

- 電源の多様化(太陽光、風力などの増強)

- 多様な電源を受け入れることができる流通設備の整備

供給側だけで対応することは経済性に不利で社会的負担大

- <需要サイド>

- 震災からの教訓を含めたセキュリティに関する総合的な対策

- 不要な需要の発見・廃止と省エネルギー設備、機器の導入

- 省エネ、節電モードの設置

- モニタリング(分散エネルギーマネジメント)

- 需要の能動化(スマートメータ、分散エネルギーマネジメント)

最大範囲で最適化

どの範囲でエネルギーシステムの最適化を行うか?

⇒ 地理的、調整対象についてより広い範囲でのシステムの最適化

例えば、地理的な範囲を広げるほどエネルギーシステムの経済性と信頼性の高いものにできる 家⇒コミュニティ⇒ネットワーク⇒日本⇒世界

しかし実際には、機器の制御性の制約、送電線など流通設備の制約(長期的視野に基づく連系線を含む流通設備の増強も今後改めて力を注ぐべきオプションの一つではないか)、セキュリティの制約などがある

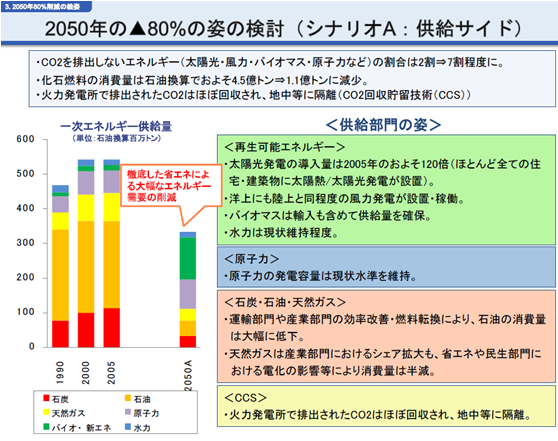

長期的な目標:2030年のエネルギー供給見通し

資源エネルギー庁エネルギー基本計画試算より

10年20年では、抜本的な変化は難しい。エネルギーの基本計画などブレない方針が重要

環境省中長期ロードマップ小委員会資料より

資源制約、環境制約、国際的な社会経済活動、産業競争力など、

広範な視点に基づく方針決定が重要

極端ケースからの示唆

2030年の想定需給において総発電量に占めるPV発電の割合が4、8、12、16、20%と

増加した場合の系統からみた需要

- 再生可能エネルギー発電、ベース電源の導入割合が増加するに従い、需給バランスの課題解決が難しくなる

- 課題の解決には、既存設備や新たな設備の運用による対策が「段階的」に必要となる

- 火力発電、揚水発電、水力発電など既存の設備による柔軟な需給調整ニーズは今後大きくなり将来は需要の能動化バッテリーも注目される

- エネルギーセキュリティは震災で再認識すべき視点

7. シナリオ選択のインパクト (6/21追加)

背景と発表内容

- 低炭素社会に向けた具体的な計画が求められつつある

- 長期的視点で、今後の電力需給構造を検討する手法の重要性は高い。

- これまで、

- 今回は、連系線の潮流の最適化を含めた全国の経済負荷配分解析により, 将来の電力システムの需給上の課題の検討について報告

- 長期需給解析手法の2030年までのモデル開発

- エネルギー全体モデルとの連携の考え方報告

- カーボン価格の変動による火力運用への影響

長期電力需給解析ツールESPRITと解析モデル

長期電源計画解析プログラムESPRITをベースとして開発

【ESPRIT】

確率的需給シミュレーションと連系線潮流最適化に基づく連系系統の経済負荷配分と最適電源計画の評価・策定ツール

(1) 解析期間

長期の解析が必要となることから、20年間程度を対象とするモデル。

エネルギーモデルと電力需要、燃料費などの連携で、より長期を対象。

(2) 検討対象と特徴

負荷持続曲線による確率的経済負荷配分と時系列負荷曲線による連系線潮流最適化

データが想定できた範囲で日本全体の電力需給を対象とした。

一般電気事業者の需給データによる検証結果に基づく。

ヒートポンプ温水器、PHEV/電気自動車を含めた長期の需要想定に基づく解析

太陽光発電、水力などの各月の出力変動を可能な限り忠実に模擬。

長期電力需給解析ツールESPRIT

需要

- 公開情報を基に、平日と休日24時間の需要カーブを想定

- 随時の需要の変化を各月、各時間の温度依存性で近似

- 過去の年間の気温データによりベースの8760時間の需要カーブを想定

- 将来の想定する最大電力,年間電力量から対象年の負荷持続曲線を作成

- PVの出力変動、ヒートポンプやPHEF/EFなどは、個別の特性に基づき需要に反映

電源

- ユニット毎に定格容量、所内率、効率、燃料種別、補修日数、補修可能期間、事故率などにより定義する。

補修計画

- 年間の供給予備率の最小値の最大化するよう補修スケジュールを決定(線形計画法による)

経済負荷配分

- 発電機の事故の影響を織り込んだ等価負荷持続曲線の使用

- 1年を期間分割してシミュレーション(12月など)

- 再生可能エネルギー水力などの供給力は、期間別に定義。

- 発電機の投入方法(負荷配分)

- 流れ込み水力、PV、風力、原子力:ベース電源として投入

- 火力:発電単価の安い順に発電投入

- 貯水池式水力:発電可能電力量を制約として投入

- 揚水機:揚水メリットに基づき運転を決定

- 将来課題となる需給調整力の評価機能

◇50Hz/60Hz連系を含む電力システム間連系の供給信頼度、経済性などを、電源構成の最適化を含め解析・評価することができる。

解析条件

解析期間

2011-2030

基本的な需給の考え方

2008.3に発表され, 2008.8に再検討された「長期エネルギー需給見通し」の 「最大導入ケース」、2010.6の「エネルギー基本計画」の試算などを参考に条件を設定。

将来の設備構成・運用

2009〜2019年の期間は「電力供給計画の概要」を参考にした。

需要は、天候による変化、EVやHP給湯の導入効果を取り込む。

石炭火力、天然ガス火力 : 寿命は運開後50年、予備力などを基準に適宜追加。

石油火力 : 新設が制限されており、公表されているもの以外の廃止なしで想定

連系線の運用 : 想定による設定

PV、風力については、毎時の変動を反映、出力の抑制は未考慮

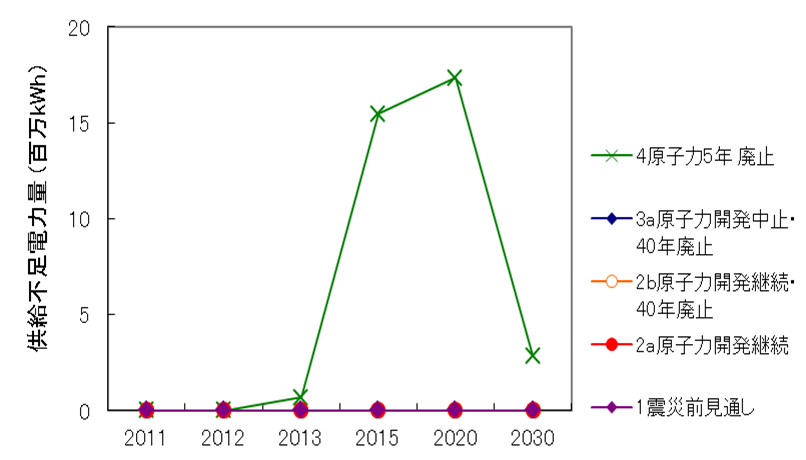

シナリオ設定

- 検討シナリオとしては以下の表に示す通り、「震災以前の見通し」に対し原子力発電の扱いよりに4シナリオを設定した。

- 太陽光発電と風力発電については、導入促進として、2020年において震災前見通しの28GW、 30TWhおよび6GW、10TWhに対し風力のみ10.6GW、20TWh、2030年においては震災前見通しの53GW、55TWh、10GW、18TWhに対し、それぞれ80GW、80TWh、28GW、50TWh (地域導入量は、資源量ベース)を仮定した。

| No. | シナリオ名 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 震災前見通し | 震災前の供給計画、長期需給見通し、エネルギー基本計画に準拠。2030年はエネルギー基本計画。(2020年までに現状+9基、2030年までに+14基) |

| 2a | 原子力開発継続 | 原子力の開発は一部遅れを見込むが継続。 福島を除く原子力は今後も計画通り運用。 |

| 2b | 原子力開発継続・40年廃止 | 原子力の開発は一部遅れを見込むが継続。 福島を除く原子力は40年経過で順次廃止 |

| 3a | 原子力開発中止・40年廃止 | 原子力は運開後40年で順次廃止。 新規開発は着工済のみ。 |

| 4 | 原子力5年内廃止 | 原子力を5年で全廃する。 |

荻本和彦、片岡和人、池上貴志 :

2030年に向けた電力需給の低炭素化の予備検討、エネルギー・資源学会第30回研究発表会(2011.6予定)

原子力発電のシナリオ

「震災以前の見通し」と原子力の扱いによる4シナリオにおける原子力発電の設備容量を以下に示す。

荻本和彦、片岡和人、池上貴志 :

2030年に向けた電力需給の低炭素化の予備検討、エネルギー・資源学会第30回研究発表会(2011.6予定)

発電電力量の内訳

原子力発電からの供給量が減少する場合、短中期的には省エネと既存火力の稼働拡大が実質的対策の中心で、中長期的には新設火力、再生可能エネルギー導入促進などの効果が期待できる。

荻本和彦、片岡和人、池上貴志 :

2030年に向けた電力需給の低炭素化の予備検討、エネルギー・資源学会第30回研究発表会(2011.6予定)

安定供給

- 電力が安定に供給されないいわゆる不足電力量については、原子力の5年内の廃止の場合、2015年段階で、大きな値が発生する。

- 2020年、2030年の供給信頼度は、供給不足電力量でみる場合、火力発電の前倒しを含めた新規開発、再生可能エネルギー発電の着実な導入、省エネルギーの徹底による需要減が実現すれば、各ケースとも改善が期待される。

荻本和彦、片岡和人、池上貴志 :

2030年に向けた電力需給の低炭素化の予備検討、エネルギー・資源学会第30回研究発表会(2011.6予定)

火力発電の燃料費

- 2020年の段階で、震災前の見通しと比較して既設の稼働率増を中心に、原子力開発継続の場合で1兆円、開発中止・40年廃止の場合は2兆円、5年内廃止の場合は4.5兆円増加する。

- 2030年に向け、再生可能エネルギー、高効率火力発電の導入、原子力開発継続の場合は新規開発で減少するが、相対的な差は大きく縮まらない。

荻本和彦、片岡和人、池上貴志 :

2030年に向けた電力需給の低炭素化の予備検討、エネルギー・資源学会第30回研究発表会(2011.6予定)

CO2排出量

- 2020年の段階で、震災前の見通しと比較して既設の稼働率増によるCO2排出量増は、各ケースとも、5000万トンから2億5000万トンに達する。

- 2030年に向け、再生可能エネルギー、高効率火力発電の導入、原子力開発継続の場合は新規開発で排出量は減少するが、相対的な差は縮まらない。

荻本和彦、片岡和人、池上貴志 :

2030年に向けた電力需給の低炭素化の予備検討、エネルギー・資源学会第30回研究発表会(2011.6予定)

発電電力量の内訳

- 短中期的に原子力の発電量の減少を既設火力で補う場合、すでに高稼働率のLNG複合発電に加え、本来低効率で燃料単価と併せ経済性、環境性の劣るLNG生炊き、石油の火力発電の稼働率が増加する。

- 中長期的には高効率火力の新設、長期的には再生可能エネルギー導入量の増加により、条件のよくない既設火力の稼働率を下げることが、経済性、環境性を改善するポイントとなる。

LNG生焚ユニット

石油火力ユニット

需給調整力の確保

- 需要変動、供給力の変動に太陽光発電など再生可能エネルギー発電の発電量の変動を加え、需給バランスを保つための調整容量が確保できるか?

- PVや風力の発電特性、将来の需要特性の変化、能動化による新たな調整力を含めた総合的な検討が必要。

シナリオと変動量パラメタによる需給調整力不足時間と抑制電力量

| シナリオ | 地域 | 5-3-5 | 5-5-5 | 5-7-5 | 5-5-7 | 5-5-10 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 不足時間 (hours) | 震災前見通し | 50Hz 60Hz 合計 | 1,406 3,470 4,876 | 1,039 3,819 4,858 | 2,209 4,426 6,635 | 3,822 5,774 9,596 | 9,417 9,867 19,284 |

| 震災後見通し PV、風力加速 | 50Hz 60Hz 合計 | 744 11,072 11,816 | 1,051 11,457 12,508 | 1,614 12,034 13,648 | 2,714 13,054 15,768 | 9,616 16,134 25,750 | |

| 震災後見通し 原子力40年廃止 PV、風力加速 | 50Hz 60Hz 合計 | 713 622 1,335 | 980 917 1,897 | 1,417 1,525 2,942 | 1,950 2,478 4,428 | 9,460 6,210 15,670 | |

| 抑制電力量 (GWh) | 震災前見通し | 50Hz 60Hz 合計 | 140 198 338 | 137 235 372 | 316 303 619 | 399 379 778 | 1,734 974 2,708 |

| 震災後見通し PV、風力加速 | 50Hz 60Hz 合計 | 76 1,169 1,245 | 123 1,264 1,387 | 231 1,420 1,651 | 219 1,672 1,891 | 1,407 2,660 4,067 | |

| 震災後見通し 原子力40年廃止 PV、風力加速 | 50Hz 60Hz 合計 | 82 17 99 | 137 30 167 | 258 63 321 | 168 121 289 | 1,223 630 1,853 |

- 需給調整力の評価結果は、需要の変動、PV・風力の出力変動、需要の変動、既存電源の調整力などにより大きく変化する。

- ただ、需給調整力の課題が顕在化するまでには、時間の余裕あり。

- 既存電源の調整力再評価、再生可能エネルギー発電の出力変動特性、需要の能動化(スマートグリッド)に向けた着実な取組が必要。

震災前見通し、5%-5%-5%

震災後見通し、5%-5%-5%

今後の検討課題

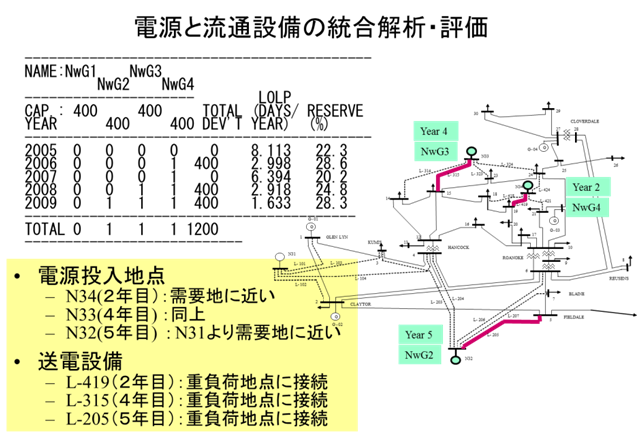

- 電力需給における需要想定と電源確保方法についての解析・評価

- 送電網などの流通設備の課題の発見と対応策の解析・評価

- 50Hz/60Hz間連系を含む電力システム間連系の解析・評価

- 2020年、2030年、その後に向けた ベストミックス方針決定

- 実行可能な移行プロセスの方針決定

電力送配電網

- 送電網は、再生可能エネルギーを含む電力需給の変化を先取りした整備を進める必要あり。

- 50Hz/60Hz間を含む電力系統間連系は、個別の需給条件と想定ニーズ(個別電源事故、震災、需給変動の新たな特性)に対し一定の効果を持つ。

- 配電網については、PVなどの分散電源とEVの新たな電力需要対応など、長期的な視野での設備対応の検討要。配電電圧昇圧(6kV、⇒22kV, 100V→200Vなど)は重要な検討課題。

- いずれも長い時間を要するため、計画から運用開始まで、着実な取り組みが必要。

天然ガス製造・貯蔵・導管網

- ガス導管など、インフラ整備は、これまで事業者が潜在需要を見通し、採算性(費用対効果)を勘案して投資判断を進めてきている。

- 今後は、全体最適及びセキュリティの向上に資するガスインフラの整備に当たって、行政の関与も含め官民一体となって取り組むことが必要とされている。

石油配送網と貯蔵

- 製油所で精製された石油製品は、タンクローリーで給油所(SS)* や工場などへ配送される。一部は、内航タンカーや鉄道のタンク車で、物流の2次基地・中間基地である油槽所に転送される。

- 石油の国家備蓄は、全国10カ所の国家石油備蓄基地と民間から借上げたタンクに約5,100万klの原油が貯蔵され、また、民間備蓄は、備蓄義務のある民間石油会社等によリ、約3,700万klの原油及び石油製品が備蓄されており、合計約8,800万klの備蓄は約194日分となる。LPガスは、国家備蓄・民間備蓄合わせ約90日間分とすることが推捗中。

JOGMECホームページより

サプライチェーン

- エネルギーの安定供給に向けては、今回の震災で明らかとなった視点を加え、サプライチェーンについて全方位での取り組みが必要。

- 更に、計画停電などで明らかになったように、需要側の役割も重要。

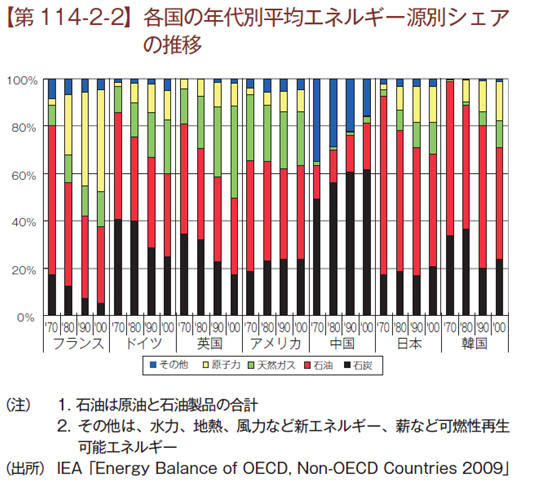

METI エネルギー白書2010

一次エネルギー供給のセキュリティ

- エネルギーの安定供給の達成には、国内および世界の両方の視点が重要。

METI エネルギー白書2010

革新的要素 : 需要の能動化

- 電気自動車の充電やヒートポンプ給湯など新たな需要

- 広範囲での最適化のもと、家・コミュニティ・自動車など様々な需要は、それぞれの目的のために働く分散エネルギーマネジメントのもとで能動化され、新たな需給調整力になる可能性がある

- スマートメータ

- HEMS, BEMS

- EVの充電制御

- 蓄電池

⇒需給調整力向上による電力システムの緊急時の節電など新しい要素を含めたシステム全体の需給調整力の向上が可能となる。

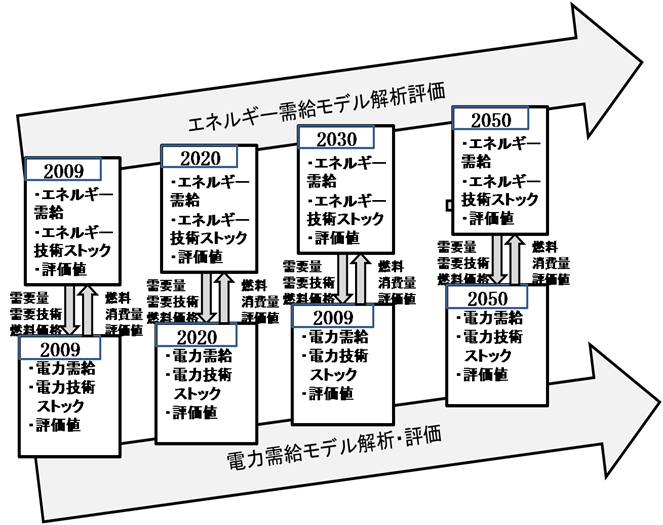

エネルギー/電力連携

- エネルギー需給に占める電力需給の割合が増加する中で、エネルギーの課題解決では、各時点の需給バランスが必要な電力システムの条件を反映すべく、電力需給解析・評価を取り込むことが不可欠。

- 翻って、電力需給では、エネルギー需給の見通しから得られる燃料価格、電気自動車など新たな電力需要についての条件を取り込むことが不可欠である。

- 従って、長期のエネルギー需給/電力需給の課題解決に当たっては、両者を連携して、総合的な検討と実際の取り組みを行うことが重要。

荻本,赤井,近藤,末広,黒沢:電力需給計画モデルとエネルギー計画モデルの連携による長期電力需給解析,エネルギー資源学会第28回研究発表会,15-4,2009

荻本和彦,片岡和人,池上貴志,東仁,赤井誠 : 長期の電力需給計画における低炭素化実現の予備検討,エネルギー資源学会第28回研究発表会,32-6,2011.1

エネルギーインテグレーション

- エネルギーは、すべての人類の活動の基礎となる。エネルギーの制約は人類の効用(経済活動、生活の質)レベルに直結

- 将来のエネルギー需給構造を考える際には、資源制約、環境制約、技術や社会経済などの不確実性を視野に入れ、安定性(Stability)、安全性(Security)と持続性(Sustainability)を確保することが必要

- 持続可能なエネルギーの安定な需給構造を実現する鍵は、技術、制度、人間の対応の組み合わせ

- エネルギー技術、制度、ライフスタイルの確立・改善には、研究開発、導入普及、インフラ整備、教育研修など長期的視野が必要

- 実際の取り組みでは、各種制約の時期や大きさ、各時点での社会システムの状況などにより様々な選択肢があり、技術、制度、人間の対応のそれぞれの役割には大きな多様性と不確実性が存在

- 様々な取り組みを効率的かつ効果的に進めるため、エネルギー技術、制度、人間の対応の将来の姿を描き、その実現に向けて着実に取り組むことが重要

指標体系

都筑和泰,赤井誠,近藤康彦,荻本和彦:ロバストなエネルギー需給構造に向けた指標体系,日本エネルギー学会第17回大会,8-20,2008

参考リンク

東京大学 生産技術研究所 エネルギー工学連携研究センター

荻本研究室ホームページ http://www.ogimotolab.iis.u-tokyo.ac.jp/

東京大学 生産技術研究所 エネルギー工学連携研究センター 岩船研究室作成

【緊急節電サイト】 http://kinkyusetsuden.jp/

補遺 改訂履歴

- 5月11日 初版

- 6月21日 改訂版

「7. シナリオ選択のインパクト」 / 「8. エネルギーインテグレーション」を追加