ポイント

福島第1原発事故後のエネルギー・電力供給政策

東日本大震災では2万5千人近い死者・行方不明者が出て、その数はいまだ確定していない。自然災害で、万を超す犠牲者が出たのは関東大震災以来のことである。その前には、明治三陸地震津波があった。このほか、昭和三陸沖地震津波とチリ地震津波で多数の犠牲者が出ており、その多くは三陸地方が主たる被災地であった。

こうした歴史を知れば、今世紀中に再び大規模な地震津波が起きると覚悟しなければならないことが分かる。その際にできるだけ犠牲を少なくする方策を考えるのが重要なテーマである。従って、被災地の方々の生活・産業、まちの復興とともに、この災害を教訓として地震と津波に強いまちづくりを被災地および全国で進めること、ひいては世界の地震多発地域に安全確保のあり方を伝えていくことが課題となる。

津波災害からの復興では、まず安全なまちとして再興することを考えなければならない。津波の恐れのある被災した現地での復興はあり得ないと、被災者をはじめ多くの人が考えている。津波の届かない高地へ集落やまちそのものを移動することが望ましい。

津波の届かない高地に集落やまちの移動を

実は高地移動と呼ばれてきた高台移絃の考えは100年以上部の明治の大津波時から提案、実施されてきた。1960年のチリ地震津波後に国土地理院がまとめたリポートでは、高地移動の実施例として十数カ所の集溶が取り上げられている。しかし筆者が現地調査と航空写真で調べたところ、そのうち今回の津波で集落のほとんどの建物が無事だったのは1〜2カ所だけである。他は、低地に立地していた住宅が壊滅するか、高地移動の集落の一部または全部が壊滅する被害を受けた。

生産施設である漁港の近くに住むため高地移動を断念した、高地移動後に山火事に遭い低地におりてきた、低地に盛土して集落を再建した、大型堤防ができたので分家や新規参入者が低地に家を建てたなど、防災と日常生活や生産活動とのバランスを考えて、最善の安全策を断念した結果が、今回の被災につながったケースも少なくない。

今では高台に宅地を造成する土木施工技術が進歩したうえ、マイカーの普及で高地の住宅と低地の漁港や農地が多少離れていても通勤できるようになり、安全な居住地の選択範囲は広がっている。これらの新たな条件を生かし、できるだけ被災者の負担が少ない形で移転できる方法を示して、移転への合意を形成することが重要となる。

ただ、被災地には、三陸に多い漁港や浜を取り囲む集落というたたずまいの地域ばかりではなく、様々なタイプがある。石巻、陸前高田や南三陸町ではまちの中心部が広範囲にわたり壊滅したので、高地移動のためには相当規模の宅地を見いださなければならない。釜石や大船渡、気仙沼では中心市街地が被災した一方、その外側に市街地が残っており、商店や主要施設のある中心部の機能を遠く離れた場所に移すことができるのかという問題もある。

また仙台平野以南では、近くに高台がないので安全確保に、より人工的な手段が必要となる。中層以上の鉄筋・鉄骨コンクリート造りで上層階に安全なスペースのある建物への建て替え、あるいは強国な人工地盤の上に建物をつくるなど複数の選択肢が考えられる。同時に様々な想定災害に対応した避難地を二重、三重に確保し、そこに至る道路は徒歩でも自動車でも行ける分かりやすい構造にすることも重要である。

今回の災害では、頑強と思われた津波防波堤が壊され、防御の役を果たせなかった。ただ、防浪施設がまったく効果がなかったのか、あるいは破堤持の衝撃によって被害をより大きくしたのか、それとも一定時間は津波の浸入を防いで破壊力を軽減したり避難時間を稼いだりする効果があったのか検証が必要である。

首長が社長の新会社で復興事業を請け負う

津波が漁港、漁船、養殖施設や水産加工施設、農業施設、一般の工場、商店街などの生産・就業施設に大打撃を与えた結果、地域経済をゼ口から再建しなければならなくなっている。雇用と収入を確保して地域が自立して復興できる基盤を迅速に再建しなければならない。

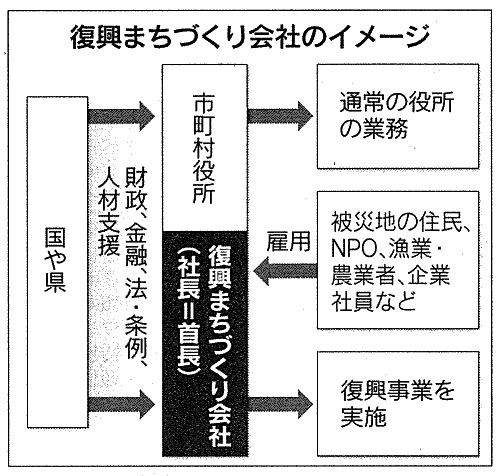

このような被災地の状況に対応して安全と機能、経済産業さらには快適性、環境保存、美観の観点から最適なまちづくりの道筋を示して実施するため、筆者は復興まちづくり会社を被災市町村に設立、復興の中心組織にすべきだと提案している。役所には日常業務があるから復興事業を通常の役所組織だけで担うことはできない。

復興まちづくり会社の社長は市町村長が兼ね、市町村の復興祖当者と地元の住民や企業などの被災者、国や県からの応援部隊が社員となる。ま ちづくりの計画や実施はもとより、がれきの撤去・処理・処分、漁業・農業・製造業などの生産基盤の復興、インフラや供給施設の復興、避難生活における介護・精神的ケアなど、復興で必要となる事業を国や県から請け負う。

もし高度の技術、知識、ノウハウが必要ならば、それらを訓練や学習により習得する時間をかけても地元主導でやり遂げることが必要だと思う。もちろん全国からの支援も必要であり、それらを受け入れるが、被災地主導の復興を貫いてほしい。

新会社による雇用で被災者も収入得られる

復興まちづくり会社の重要な役割の一つは、津波で生産手段を奪われた被災者に、復興するまでの間の履用機会を提供することである。漁業者、農業者、工場勤務者も本業を再開できるまで、復興まちづくり会社に属して、自分たちの生産施設の復興を担うことにより収入を得て、生活を支えることができる。

水産加工をはじめとした製造業の再建には設備まで整えた貸工場を造る必要がある。 商業者も地元で商店が開けない間は、全国主要都市の協力で復興ショップを開設し、海産物・農産物などの特産品を販売すれば、商業の復活や将来の観光物産の販売促進に寄与できるだろう。また日本経団連や商工会議所には、全国の企業に呼び掛けて、被災地での事業所立地を進めてほしい。全国の協力により復興とともに地域産業とその担い手が被災前を上回る活動ができるように、自立型復興過程をとることが必要である。

復興過程では、財政・金融資金が必要であり、調達には国が責任を持つべきである。復興事業の全体像と必要な資金を示したうえで、まず被災地以外の地域で今年度予算の執行において1〜2割を節約し、それを被災地に回す。次に将来世代も利用できるインフラの復興などには長期償還の復興債、また短期的な成果を出す事業には期間限定の増税を原資とした復興債による資金を充てるなど、全体像と手順を明確にして資金を調達することが国民の理解を得るうえで不可欠である。

福島第1原発事故後のエネルギー・電力供給政策

最後に福島第1原発の事故に触れよう。大震災が原発受け入れの条件である安全性を覆したのだから、事故を収束させた後、原発被災地の復興、さらには今後のエネルギー電力供給政策転換の方向を定めることが問われている。

収束までの間には、何よりも、津波とのニ重の被害を受けている地域、原発災害でいつ地元ヘ戻れるか分からなくなっている地域などが存在する福島について、十分な賠償を行う体制をとり、収束に応じて様々な復興手段をとり得ることを示すのが重要だ。一万人に及ぶとされる原発関連雇用機会をどのように代替するのかも忘れてはならない。

原発依存度をどの程度のスピードで低減できるのかは今後の議論に待つとしても、太陽光・風力発電に加え、需要地近くでの分散型発電による熱電併給方式などの低炭素型電力を加速度的に増やしていくことが必要だ。そのために、東京電力の送配電網喜一発電から分離して、その売却により資金を調達して賠償の財源とするとともに、新エネ・高効率発電による電力を積極的に受け入れる体制を確立することを提案したい。

関連リンク(大西 隆教授)

層の厚い基幹産業育てよ (日経新聞「経済教室」 2009/08/04)