代理出産をめぐる議論の現在

(こちらは、2008年に設置され5年間活動した生命・医療倫理政策研究ユニットによる、CBEL(The University of Tokyo Center for Biomedical Ethics and Law/東京大学グローバルCOE 次世代型生命・医療倫理の教育研究拠点創成)の研究成果を踏まえた政策レスポンスです)

議論の停滞がもたらす新たな展開

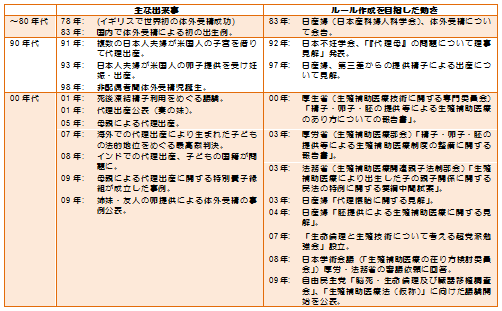

11月、母親に代理出産を依頼した事例について、依頼した女性および出産を担った母親による記者会見があった。当事者が、カメラ取材に応えるのは異例である。自身の母親や姉妹に代理出産を依頼した事例が蓄積されつつある実態も明らかにされ、今後も同様の事例が発生する可能性が高い。一方、立法府の代理出産の規制立案には目立った動きが見られず、議論が本格化する見通しもない。これまでの議論を振り返りつつ、現在の国内での代理出産の背景と将来的課題を整理した(海外に代理出産の担い手を求める、いわゆる「生殖ツーリズム」は機会を改めて取り上げたい)。

代理出産には賛否両論があり、法制化の議論は前進していない。

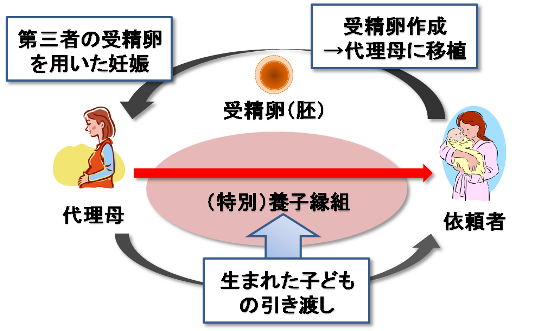

現行法では、出産を担った女性が子どもの母親であると解される。代理出産を依頼した夫婦が子どもを迎えるには「特別養子制度」の利用が一般的になりつつあるようだ。胚・受精卵提供による体外受精の規制が成熟していない中、特別養子制度のあり方がより重要となっている。

社会の合意形成が進まない中、家族に代理出産を依頼する事例は、今後も続く可能性がある。

最高裁判決(2007)以降の動き

最高裁の判決以後も、立法府の反応は消極的なものにとどまっている。厚労・法務省の依頼を受けた日本学術会議が2008年に提言をまとめたが、その後も大きな動きはない。臓器移植法改正後の次なるテーマとして生殖補助医療を位置づけていた生命倫理議連(自由民主党)も、自由民主党が野党になって以降は、目立った活動が見えない。冒頭の会見は、こうしたこう着状態が続く現状へのいら立ちとも、依然として根強い代理出産反対論についての拭いきれない不安の吐露のようにも見える。このような状況下で実施されている現在の国内での代理出産について、次のような特徴と課題を指摘することができる。

(1)家族内で展開される身体利用

一点目は、他者の身体を利用する妊娠、出産が家族内で展開される点である。報道によると、冒頭の代理出産を担当したクリニックでは、これまで女性の実母、姉妹を代理母とする計20組の代理出産を行っていたとされ、実母が代理母になったケースだけでもすでに7人が出生、現在も2組が妊娠中であるという。従来、代理出産に反対する主要意見の一つは「妊娠・出産という身体的・精神的負担やリスクを代理懐胎者に負わせる」(日本学術会議)ものである。これを否定することは誰にも難しい。しかし、かえってこうした危険な行為だからこそ、他人ではなく近親者に頼る(あるいは近親者が申し出る)事例を招くことにつながる可能性がある。他者にリスクを負わせているという批判はしにくく、また同じ「家族のため」という理由があり、本人らの自由意思によって支えられているとの正当化がなされれば、第三者は表だって批判するが難しいからである。代理出産を根本否定せず、それでいて従来の制度も変更しない、玉虫色の状況が続くことは、内容や緊急性こそ異なるが、日本の生体移植の歴史や、近年見られる近親間での卵提供のあり方に似ている。代理出産や人体部分の提供が家族内で行われる際、身体部分の利用における一般原則である無償性、匿名性、自発性が有名無実化する可能性に注意が必要である。日本の代理出産が家族意識と一定の親和性を持って展開しつつあることをまず認識するべきだろう。

(2)「特別養子縁組」と代理出産

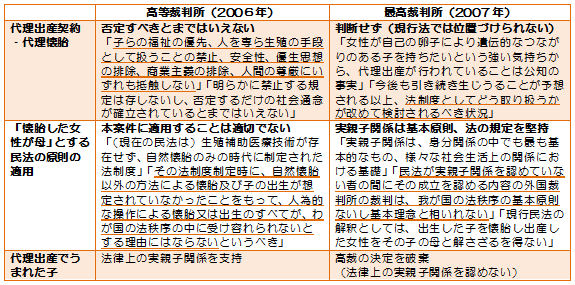

二点目は、代理出産の法制化の議論が進まない中、これを「特殊な養子」として既存の養子縁組制度を適用する形態が、日本の「代理出産」の一つの流れとして定着する可能性がある点である。2008年の最高裁判所の判決は、代理出産に関する立法の対応を促す一方、「両国の法制度のはざまに立たされて,法律上の親のない状態を甘受しなければならない」状況を回避するために、生まれた子どもを特別養子として迎え入れる可能性を示した。2008年の日本学術会議の提言も、代理出産は原則禁止としつつ、生まれた子どもについては養子縁組または特別養子縁組によって親子関係を定立できるとした。こうした判断は、代理出産を文字通りの出産の「代理」(=実子の出産を他者に依頼)としてではなく、「胚・受精卵を他の女性に提供し、生まれた子どもを養子として再び引き取る」特殊な養子縁組と再解釈することによる、救済措置としての性格が強いように見える。

特別養子縁組は、「菊田医師事件」(虚偽の出生届による乳児あっせん事件)の影響を受け、1987年に新設された制度である。普通養子縁組の場合と異なり、実親とのつながりはほぼなくなり、戸籍上も実子とほぼ同じ記入形式をとることから、実子としての扱いに匹敵する関係を築く制度であると評されている。当時の議論を見ると、制度の目標は「養子になる子どもに対する利益と養父母との親子関係の安定」であることが強調されている(当時の法務相答弁)。

米国で代理出産を依頼して親子関係の性格が争われた事例(→資料参照)では、この制度の利用による事態収拾が図られたほか、2009年の4月には、実の親に代理出産を依頼した場合についても、特別養子縁組を認めるとの判断が出た(実の親に出産を依頼したものである以上、現行民法上は自分のきょうだいと親子関係を定立することになる)。このように代理出産における親子関係の受け皿として「特別養子縁組」が利用されており、今後もこの流れが続くことが十分予想される。

なお、特別養子縁組はあくまで養子縁組の一種であり、その縁組の事実は戸籍に記載される。このため、自身が代理出産によって生まれたことを知る可能性は残る。これは依頼者が「子どもに代理出産の手順をとったことを知られたくない」とする心情への配慮と、生まれた子どもの「出自を知る権利」との対立が生じる可能性があるが、現在の民法の規定では特別養子縁組の事実は開示されることになっている(法務大臣諮問機関である「民事行政審議会」の議論を受け、開示・非開示双方の主張の妥協策として、裁判所における審判の事実については記録として残すことに決した経緯がある)。

(3)胚・受精卵の提供、提供の匿名性のルールの不在

上記のように、自らの胚・受精卵を提供し、その生まれた子どもを迎え入れることが既存の養子制度によって可能であれば、全体として代理出産との大きな違いは見出しにくくなる。(2)でも見た、特別養子制度に依存した代理出産の解決手法が可能になる背景には、日本には第三者の胚・受精卵を利用した生殖補助に何ら規制がなく、胚・受精卵を比較的自由に利用できているという現状がある。日本産科婦人科学会は、代理出産に関する会告(2003)とは別に、胚が当事者カップルを越えて利用されることが、親子関係や子どもの福祉に及ぼす影響を憂慮するとして、「精子卵子両方の提供によって得られた胚はもちろんのこと、不妊治療の目的で得られた胚で当該夫婦が使用しない胚であっても、それを別の女性に移植したり、その移植に関与してはならない。また、これらの胚提供の斡旋を行ってはならない」とする見解を示している(2004)。海外でも、代理出産の是非を検討する際に、このように第三者の受精卵の利用禁止からのアプローチを採用する国もある(例:スウェーデン)。一方、厚生労働省報告(2003)はこの点について、作成後に不要となった胚に限って、第三者に提供することを容認する方針を示しており、学会と見解が食い違っている。特別養子縁組は、生まれた子どもが最終的に依頼者に引き渡される段階以降に適用されるものであり、代理出産に関係するその他の広範な部分は放置されたままである。胚・受精卵を第三者がどこまで妊娠、出産に利用できるのか、出産の代理の是非とは別の論点として検討されなければならない。

2007年の判決と最高裁の注文

日本では、関連学会の会告以外に、代理出産の実施に関する公式な見解は存在してこなかった。2002年、海外で代理出産を依頼した夫婦によって国内に出された出生届が受理されず訴訟が起こされた事例では、米国人に出産を依頼して生まれた子どもの地位に関する議論が司法の場で争われた(なお、子どもは後に特別養子として原告夫婦のもとに迎えられている)。紙面の関係上、訴訟の詳細は他稿に譲るが、最終的に、最高裁判所は「現行民法の解釈による実親子関係に例外を認めることはできない」との観点から、この夫婦が法律上の実父母であるとは認められないとした。それと同時に、「代理出産については法制度としてどう取り扱うかが改めて検討されるべき状況にある・・・社会一般の倫理的感情を踏まえて、医療法制、親子法制の両面にわたる検討が必要になると考えられ、立法による速やかな対応が強く望まれる」として、立法府による早急な対応を促した。

※「」の中はいずれも判決文をまとめたもの(なるべく原文の語句を活かした)。