性転換カップルによる生殖補助技術利用が提起する問題

(こちらは、2008年に設置され5年間活動した生命・医療倫理政策研究ユニットによる、CBEL(The University of Tokyo Center for Biomedical Ethics and Law/東京大学グローバルCOE 次世代型生命・医療倫理の教育研究拠点創成)の研究成果を踏まえた政策レスポンスです)

家族のあり方は多様化している。従来、生殖補助技術の利用をめぐる議論は生来の異性間カップルの不妊治療の文脈に限られていた。生殖補助技術の利用を希望する多様な背景があることを考慮したうえで、規制のあり方を検討する必要がある。

生殖補助技術では、精子のほか、卵や胚の提供を受ける場合がある。今回の事例を教訓として、こうした第三者の提供を伴うことによって生まれた子どもの法的地位に関連する問題の特定と解決のための議論が必要である。

1.事例

性同一性障害で女性から男性に戸籍を変えた夫とその妻が、第三者の精子を使った人工授精によって子どもをもうけた。こうした子について、法務省は法律上の夫婦の「嫡出子」と認めず、非嫡出子として扱うよう求めていたことが報じられた。明らかになっただけで、同様の事例は全国で6例あるといわれている(→巻末事件の詳細を参照のこと)。

2.検討課題

この問題は、次の二つの論点を提起している。

(1)生殖補助技術をめぐる議論と性別変更

一点目は、日本における従来の生殖補助技術の利用に関する議論が、概して(生来の)男女カップルへの不妊治療の提供という文脈で展開されることが多く、それ以外の人々のニーズへの対応のあり方に関する議論はほとんどなされてこなかったことである。社会的あるいは心理的な事情のため、子どもをもちたいという希望が自分たちだけでは物理的に果たせない人々がいる(「性的マイノリティ」)。こうした人々、たとえば事実婚カップルや同性間カップル、単身者が、第三者の精子や卵、胚の提供を受けて子どもをもうけることの是非については、欧米の生殖補助技術政策の検討課題として熱心に議論されてきた経緯がある。日本の生殖補助技術のルールの立案は、男女カップル間での不妊治療目的での利用にとどまらず、子どもを希望する人の幅広いニーズがあることを想定したうえで、どの技術が誰にどこまで許されるべきかを考慮する必要がある。

ただし、性的マイノリティの中でも、性別変更を実施した場合における生殖補助技術の利用については海外でも議論は低調である。今回の日本とほぼ同様の事例(カップルの片方が男性への性転換を行ったカップルであって、精子の提供をうけた人工授精により子どもが生まれた)として、90年代のイギリスにおいて、子どもの法的地位が法廷で争われた事例がある。当時のイギリスでは性転換者の法的地位が未確定のこともあり、カップル間で生まれた子どもとしての地位は、国内でも、ヨーロッパ人権裁判所でも退けられた(X,Y and Z v United Kingdom、1997年4月22日)。その後、イギリスでは性別変更者の法的地位に関する法律(Sex Recognition Act、2004)が成立したが、性転換を行った人々の生殖補助技術の利用については明確な方針は示されておらず、今日に至っている。

性別変更をしたカップルが子どもをもうけようとする場合、(従来の養子縁組を利用するほか、)第三者から精子や卵、胚の提供を受けての妊娠、出産が重要な選択肢となる。この場合、片方の親(胚提供の場合は両方の親)は子どもとの生物学的関係を有さない。海外ではさらに、妊娠の代行(代理出産)を他者に依頼する場合もあるという。このほかの手法としては、性別適合手術を実施する前に、あらかじめ自身の精子や卵を保管し、手術後にそれらを使用する場合がある。これは、性別適合手術の実施前に保管された精子や卵の利用を性変更後も引き続き利用することが許されるのかどうかが論点となるが、親子間の生物学的な関係は維持される。アメリカやイギリスでは、生来の性的機能を維持して子どもを妊娠することに利用することの是非に関する議論がある(例:“Pregnant Man”、男性に性別変更したが女性としての生殖機能を維持して妊娠した事例)。

(2)第三者が関与するタイプの生殖補助技術と親子関係

また、図らずも今回の議論では、第三者の精子の利用により生まれた子どもの地位の性格に関する論点が浮上した。性転換カップルの例を挙げるまでもなく、子どもを欲しいと願うカップルにとって生殖補助技術の利用は大切な選択肢であることを考慮すれば、生まれてきた子どもの法的地位の曖昧さは直ちに改善されるべきである。

法務省は今回の件に関して、人工授精の利用によって生まれた子どもは、そこに親子間での生物学的関係が見られない以上、嫡出子として推定できないとの見解を示していた。生殖補助技術の発展には、親子間の生物学的関係をより強めようとする方向性の技術(体外受精など)と、生物学的関係よりも妊娠・分娩の事実を補強しようとする技術(第三者の胚や精子・卵の利用など)が共に発展してきた。第三者から提供された精子を注入する人工授精は、「非配偶者間人工授精」(Artificial Insemination by Donor: AID)といわれるものであり、後者に当たる。我が国では1940年代から開始された長い歴史を持つ生殖補助技術である。だが、日本産科婦人科学会がガイドラインを策定したのは1997年のことであり、実態の管理と把握の努力にもかかわらず、これまでAIDによって何人が出生したのかといった基本的な情報すら明確でない。

AIDを利用した場合の法的な親子関係の不安定さは過去にも指摘されていた。母子関係の存否は分娩の事実により発生すると解されているが、AIDにより出生した子とカップルの男性の間には生物学的関係が存在しない。そのため、たとえば男性側あるいは女性側が父子関係の不存在を主張することも考えられるなど、子どもの地位の不安定さが議論されてきた。実際に、1990年前後には父子間の嫡出成立の是非を問う議論が法廷で展開された。学説上は、夫の同意によって単純に嫡出推定できるとする説や嫡出否認権を放棄するとする説など、嫡出推定を支持する説が多いとされる。ただ、AIDによって生まれた子の出自を知る権利の保障や、嫡出は生物学的関係にもとづくべきとする考え方、従来の養子制度の利用可能性を模索する主張もある。

今日の日本は、民法上の父子、母子間のつながりが生物学的関係に帰結できるものであるかどうかが、これまでになく議論されている。最近の国会での議論、たとえば最高裁判決を受けた国籍法改正作業における親子関係の推定のためのDNA鑑定導入の是非の議論、離婚後三百日以内に生まれた子についての前夫の嫡出推定に関する議論では、親子関係の判定に生物学的検査を導入するべきとの意見も根強く示されたが、結局、両者の関係は「推定」するものであり「単にDNA鑑定とか血のつながりだけで親子関係を決めるのではないといった民法の精神がある」(171回国会・衆議院法務委員会、平成21年3月11日)という意見が上回り踏襲されている。

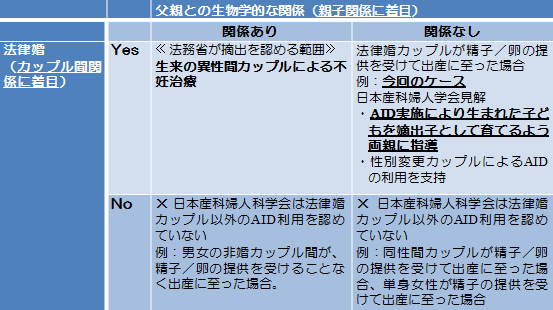

嫡出については法務省の見解(生物学的関係を強調)と日本産科婦人科学会の見解(AIDの実施は生まれた子どもを嫡出子として両親が育てることが前提)との間に違いが生じている。なお、法律婚以外のAIDの利用について日本産科婦人科学会は否定的である。

今回の事例に関する法務省側の説明にもかかわらず、「提供による生殖補助技術を実施した場合には、生物学的な親子関係がないことから、嫡出子として推定しない」という原則がこれまで積極的に検討されてきた形跡はなく、また、「こうした事実が自主的な届出などにより判明しない限りは嫡出・非嫡出の区別をしてこなかった」という姿勢は法の運用の公平性、および原則の維持努力の消極性を感じさせる。むしろ提供精子を利用した不妊治療を受けるカップルが「生まれた子どもを嫡出子として育てる」とする同意書に記入することで治療が開始されてきた経緯がある等(日本産科婦人科学会見解、2006年)、現場で展開していた長年の慣行と法務当局との認識の差が、今回の性別変更カップルによるAID利用と子どもの地位をめぐる議論によって露見したといえる。この問題はAIDに限らず、たとえば胚の提供を受けた場合には、両親のいずれとも生物学的つながりがない子どもが生まれる場合についても同様に(あるいはより深刻な)問題である。子どもを欲しいと願うカップルにとって生殖補助技術の利用は大切な選択肢である。このことを考慮すれば、生まれてきた子どもの法的地位の曖昧さは直ちに改善されるべきである。

事件の詳細

主に報道から再構成すると背景は以下の通りである。

- 夫は、「従来、生来の男女カップルの場合には、第三者の精子を利用した人工授精によって生まれてきた子どもについては嫡出子と認められるケースがあるにもかかわらず、性同一障害で戸籍上の性を変えた場合については嫡出子としての地位を認めないのは不当な差別だ」として、対応が変わらなければ家庭裁判所に不服を申し立てるとしている。

- 法的な性別の変更は「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」に明記した条件を満たすことで認められるようになった。昨年3月までに戸籍上の性別を変更した男女は1468人。

- 法務省の解釈は、生物学的な関係の有無を決め手としているとされる(「特例法は生物学的な性まで変更するものではなく、生物学的な親子関係の形成まで想定していない」「生物学的な同性同士で子をもうけることは不可能である以上は、嫡出子と認めるのは難しい」)。これまで、等しく提供精子を利用した人工授精によって生まれてきた子どもの場合でも、夫が生来の男性の場合には嫡出子として受理されてきた経緯があるが、これは、出生届け出に際して人工授精の事実が届け出られることがなく、人工授精を実施したものかどうか区別がつかなかったためであるとも説明している。

- 法務相は、救済策の検討を省内に指示した。生物学的な父子関係がなくても実際には認めてきたケースがある一方、性同一性障害を実施したカップルのように、人工授精の事実が明らかな場合にのみ嫡出か非嫡出の区別を行うことには無理があるためとしている。

検討のための材料

- 民法は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定」するとしている(772条)。

- 非配偶者間人工授精により生まれた子どもの嫡出推定に関する過去の判例は、人工授精の実施に関する夫婦双方の同意の必要性を強調してきた。

- 法務省は2003年の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する要綱中間試案」では、「精子又は胚の提供による生殖補助医療」により子が出生した場合、生殖補助医療により子を懐胎した女性の夫を子の父とするとしていた。

- 法的に性を変更した場合には、「性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす」(「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」、4条)とされる。昨年3月までに戸籍上の性別を変更した男女は1468人。

- 性別適合手術では、その個人が望む本来の性を達成する措置の効果として、その個人が身体的に備えていた生殖能力が失われる場合がある。60年代に実施を試みた執刀医らが優生保護法違反に問われて以後(「ブルーボーイ事件」)、90年代に埼玉医科大学の倫理委員会及び日本精神神経医学会が方針を示すまで、国内では性別適合手術の実施をめぐる議論は活発化しなかった。

- 日本産科婦人科学会に加盟する医療機関における「提供精子による人工授精」(「非配偶者間人工授精」)の実施件数は1113件であり、98人が出生に至っている(2007年実績)。これは人工授精に限定された実績であり、体外受精も含めた精子・卵提供による出産の総数は不明。

- 日本産科婦人科学会は、2006年の見解(2006年、非配偶者間人工授精に関する見解、「治療開始前に,本法により出生した子どもは夫婦の嫡出子と認めることを明記した同意書に,夫婦が同席の上で署名し,夫婦とも拇印を押すなど本人確認を行ったのちに治療を開始する.」)としている。厚生労働省の厚生科学審議会生殖補助医療部会でも、提供精子や卵を利用して不妊治療を実施する場合には、カップルに嫡出子として育てるよう求める文書が配布されている実態が紹介されている。