人類は地球温暖化対策としてどこまで踏み切るべきか?

2018/10/29

地球温暖化問題が非常に深刻な問題だとしよう(私は個人的にそう思うし、科学的にもそれをサポートする知見は沢山あるが、そうでないという意見もあるので仮定として議論を始める)。深刻な問題には徹底的な対応が求められる。それではどこまで行えばいいのだろうか。

2015年12月に合意されたパリ協定は、気温上昇について産業革命以前に比べて2度を十分に下回る水準に温度を抑え、また1.5度に抑える努力を行うという長期目標を設定した。このためには二酸化炭素排出量の削減など、多大な温暖化対策が必要になる。しかし、こうした温暖化対策は予定通りに進む保証はない。パリ協定の目標達成は現状では難しいと見られている。

こうした中、パリ協定の目標を諦めるというのは選択肢の一つである。しかし、冒頭の仮定に基づけば、パリ協定の温度目標は簡単にあきらめることはできない。

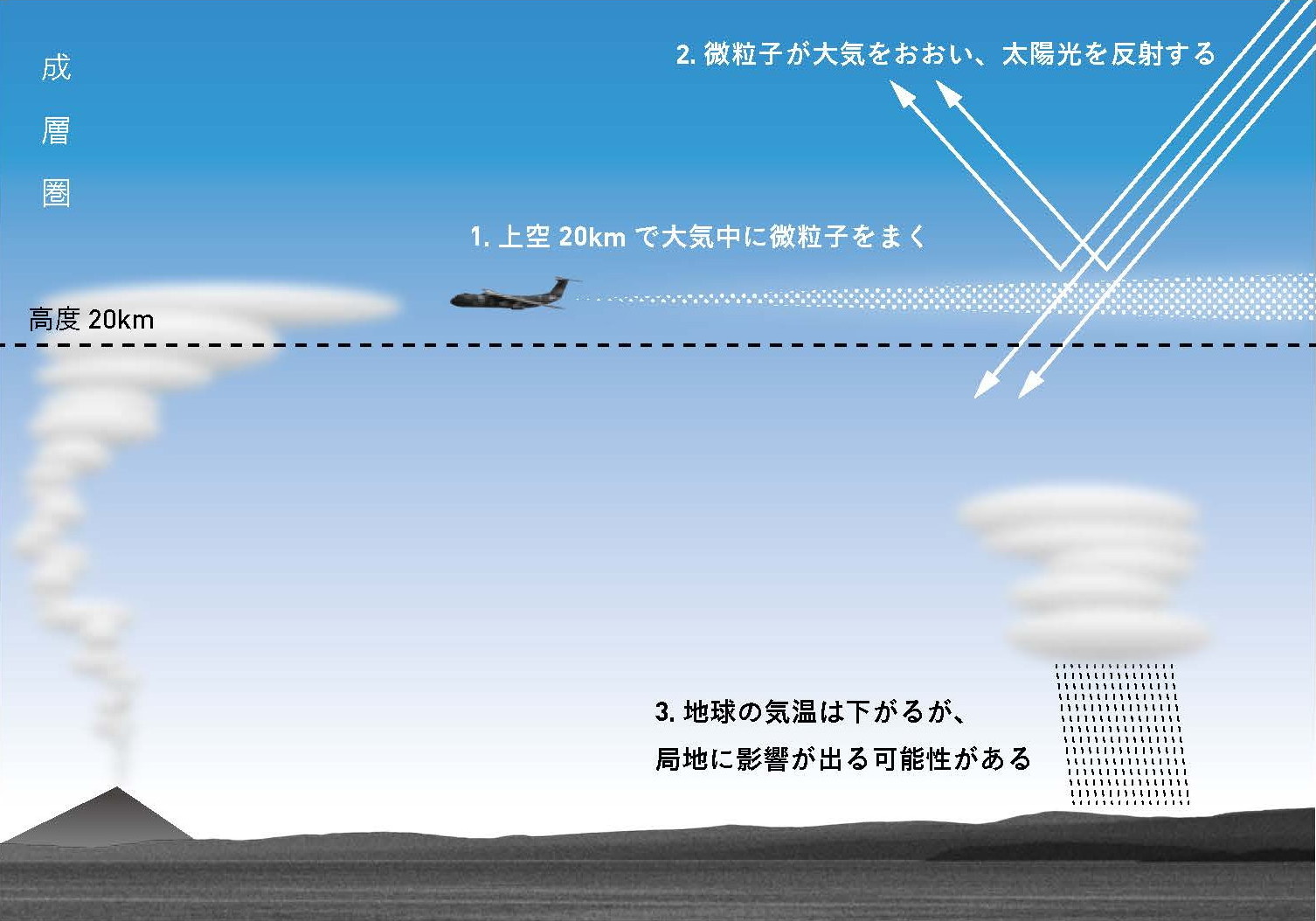

高さ20キロメートルの上空(成層圏)で太陽光を反射する微粒子をまく。太陽の光がさえぎられ て地上に届く光が減るため、地球の気温を下げることができる。しかし、気候や生物への副作用は生じる可能性が高い。また、倫理的、社会的、政治的な問題についても多くの懸念がある。

そのような場合、我々は太陽放射管理 (solar radiation management, SRM) を考えなければならない。SRMとは太陽光を何らかの方法で反射し地球に入るエネルギーを減少させることで気候を冷却し、地球温暖化対策とする手法の総称である。米国議会の委員会でも2017年11月に公聴会が開催された。

SRMの中で最もよく知られているのが成層圏エアロゾル注入である。地球を人工的に冷却するというとサイエンス・フィクションのように聞こえるが、決してそうではない。1991年に噴火したフィリピンのピナツボ火山は実際に地球の気候を最大で0.5度程度冷却した。冷却効果は理論、シミュレーション、観測で科学的知見として確立している。

もう少し詳細を述べれば、今までの気候モデル研究の成果をまとめると、成層圏エアロゾル注入は全球平均気温を下げることができ、気候変動に伴う影響を抑制させることができ、1.5度目標の達成を可能にする数限りある技術の一つである。一方で、気温や降水量の地理的分布の変更を起こしたり、オゾン層を破壊したりすることも明らかになってきている。

こうした副作用に加えて社会的な懸念もある。本質的に重要な緩和策への関心が世界的に薄れるかもしれない。より倫理的には、人が神に成り代わって気候を制御するのが許されるのかという指摘もある。

太陽放射管理(SRM)を限定的に導入すると?

ここで一つ注意したいのは、SRM は完全な悪者ではないということである。そもそも気候変動を部分的にも抑えることができるから議論の俎上にのぼるのである。問題は副作用や社会的な問題をどうしたら抑えることができるかである。

一つの方策は少しだけSRMを導入するというものだ。SRMを限定的に導入することができれば、気候変動に伴う影響を抑制することができ、なおかつ限定的な導入であるので、SRM に伴う副作用も抑制することができる。

思考実験として、導入量を抑制的にして、なおかつ時間的にも限定した気候工学のシナリオを考えてみよう。仮に米国の航空宇宙局 (National Aeronautics and Space Administration, NASA) が主導して行うとする。この産業はSRMの導入量に比例して、時間的に拡大し、ピークを迎え、その後減少し、最終的に世の中から消えていくことが望ましい。

消えることを想定した技術開発の難しさ

正直、著者にとって、一度育成された産業が計画性をもって縮小されて行き最終的に消滅するということは、想像し難い。SRMを一定の規模で行えば、大学でSRMを学び、就職した後、政府や民間企業でSRMについて一生をかけ、携わっていく人が増えていくだろう。恐らく、彼ら・彼女らは、誇りを持って地球温暖化対策のために地球を冷やす行為に関わっていくだろう。その彼らの仕事とその尊厳を計画的に縮小し、地球上からなくすという行為は、金銭的な既得権だけでなく、彼らの矜持も傷つけていくことに他ならないであろう。

むしろ、抑制的にSRMを利用して、リスクが少なく便益が多いことがわかったならば、SRMに携わる行政官、大学や公的機関の研究者、民間企業は拡大を求めていくのではないだろうか。

SRMの問題はここにある。SRMがうまくいく可能性は小規模であるからこそであるが、実際に実施が始まると徐々に拡大し失敗するリスクも高まっていく。

当初から最終的に世の中から消えることが期待される技術、そのようなものを人類は開発できるのだろうか。日々、私はこの問題について考えている。

この記事は、2018年2月発行の政策ビジョン研究センター年報2017に掲載されたものです。